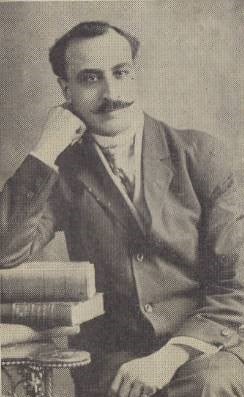

Georges Farah-Lajoie est probablement l’un des plus célèbres détectives de la police de Montréal dans la première moitié du 20e siècle et de 1920 à 1928 il habite le 550 rue Sicard. Né en 1876 en Syrie, il immigre au Québec vers 1900. Désireux de s’intégrer à la majorité francophone, il fait ajouter « Lajoie » à son nom, traduction de « farah » en arabe. Il épouse une Canadienne française, Marie Anna Chartré, en 1902. En 1906, il débute sa carrière de policier, puis en 1910 il devient détective.

Georges Farah-Lajoie est associé à une cause judiciaire célèbre, l’affaire Delorme. En janvier 1922, on découvre le cadavre d’un jeune étudiant, Raoul Delorme. Ce dernier habitait avec son demi-frère, l’abbé Adélard Delorme, qui devient rapidement le principal suspect. La mise en accusation de l’abbé Delorme en juin 1922 soulève un tollé dans les milieux catholiques et dans une partie de la presse. Comment un homme de Dieu peut-il être un assassin? Même la femme de Farah-Lajoie, fervente catholique, ne croit pas à la culpabilité de l’abbé et en 1928 elle demande la séparation.

Pour monter le dossier d’accusation, Farah-Lajoie va travailler avec le célèbre anthropologue judiciaire, le docteur Wilfrid Derome. Pour sauver l’abbé de la potence, les avocats de la défense plaident l’aliénation mentale et le jury retient cette défense. Déçu, Farah-Lajoie donnera sa version des faits dans Ma version de l’affaire Delorme. L’œuvre ne sera pas publiée au Québec, mais à …Toronto. Les deuxième et troisième procès vont se terminer par un désaccord du jury. Lors du dernier procès en octobre 1924, malgré des preuves accablantes, le jury ne prendra que cinq minutes pour déclarer l’abbé non coupable. Georges Farah-Lajoie est démis de ses fonctions par le comité exécutif en 1927. Il travaillera ensuite comme détective privé et comme constable spécial durant le premier mandat de Duplessis, de 1936 à 1939. Il meurt le 1er mars 1941. Ses funérailles se feront en présence de nombreux policiers venus lui rendre hommage.

Image : Collection privée de Lorraine Farah-Lajoie, Georges Farah-Lajoie en 1922.